Osteoporotische Wirbelbrüche

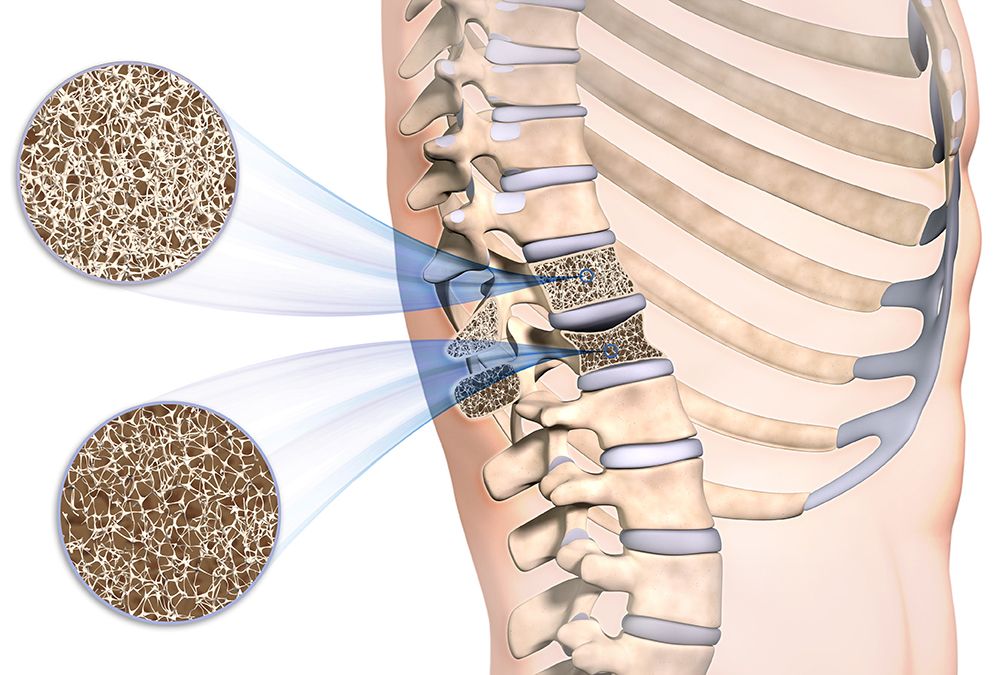

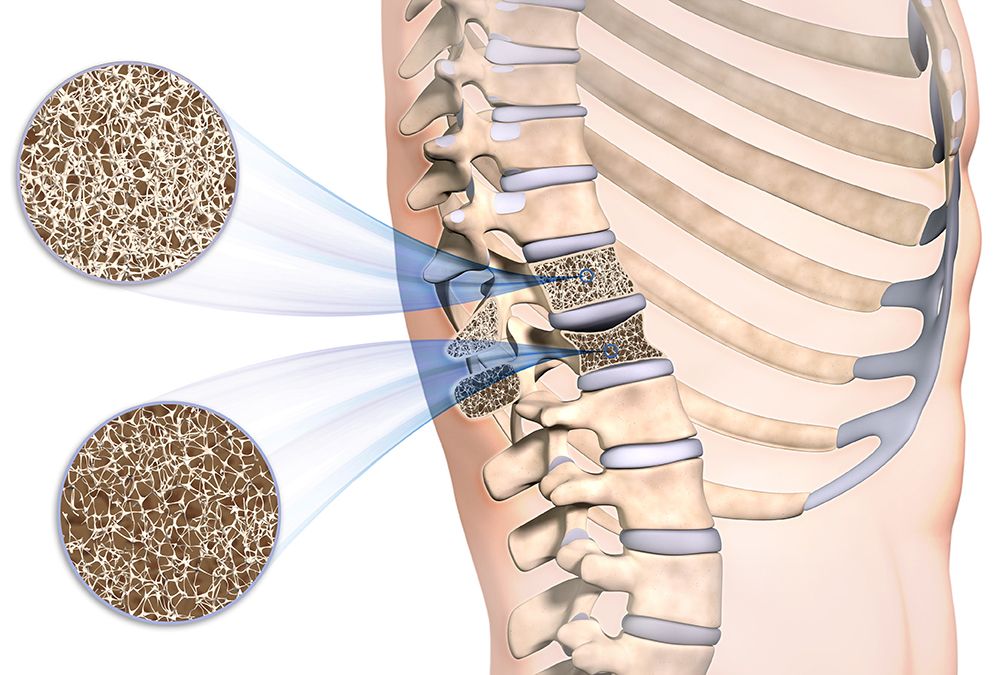

Die Wirbelsäule ist die zentrale Stütze des Körpers. Sie bildet einen knöchernen Kanal (Spinalkanal), durch den das Rückenmark und die Nerven hindurch verlaufen. Osteoporotische Wirbelbrüche treten aufgrund einer Schwächung der Knochenstruktur, meist infolge von Osteoporose, auf.

Ursache

Wirbelbrüche entstehen beispielsweise durch Unfälle, Osteoporose sowie durch Tumorbefall, wie z. B. Metastasen.

Ein Fischwirbel ist Zeichen einer manifesten Osteoporose. Eine Höhenminderung um 15–25 % entspricht einer Fraktur.

Symptome und Beschwerden

Wenn Wirbel brechen, beeinträchtigt dies unter Umständen die Stabilität der Wirbelsäule und verletzt die hindurchziehenden Nerven. Osteoporotische Wirbelbrüche äussern sich durch akute oder chronische Rückenschmerzen. Diese Schmerzen können sich beim Stehen oder Gehen verschlimmern und beim Liegen nachlassen. Zusätzlich können bei schweren Brüchen eine Verringerung der Körpergrösse, eine sichtbare Verkrümmung der Wirbelsäule und in einigen Fällen neurologische Symptome wie Taubheitsgefühle oder Schwäche in den Beinen auftreten.

Häufigkeit

Osteoporotische Wirbelbrüche gehören zu den häufigsten Knochenbrüchen im höheren Lebensalter. Besonders betroffen sind Frauen nach den Wechseljahren, da der Rückgang des Hormons Östrogen den Knochenabbau beschleunigt. In der Schweiz leiden schätzungsweise eine von zwei Frauen und einer von fünf Männern über 50 Jahren an Osteoporose – viele davon unbemerkt. Rund ein Drittel dieser Patientinnen und Patienten entwickelt im Verlauf osteoporotische Wirbelbrüche. Da nicht jeder Bruch mit akuten Schmerzen einhergeht, bleibt ein grosser Teil der Frakturen zunächst unentdeckt.

Begleiterkrankungen

Osteoporotische Wirbelbrüche treten oft nicht isoliert auf. Sie sind häufig Teil eines grösseren Krankheitsbildes mit weiteren osteoporosebedingten Frakturen, etwa an Hüfte, Handgelenk oder Becken. Viele Patientinnen und Patienten leiden gleichzeitig an Muskelabbau (Sarkopenie), was das Sturzrisiko weiter erhöht. Auch chronische Schmerzen, depressive Verstimmungen oder Angst vor Bewegung können sich entwickeln. Zudem führen eingeschränkte Mobilität und Unsicherheit im Alltag zu einem Verlust an Selbständigkeit und Lebensqualität.

Gefahren / Risiken

Ein unbehandelter osteoporotischer Wirbelbruch kann erhebliche Folgen haben. Wiederholte Frakturen führen zu einer zunehmenden Deformation der Wirbelsäule, wodurch sich das Gleichgewicht verschiebt und die Sturzgefahr steigt. In schweren Fällen kann es zu Nervenreizungen oder -schädigungen kommen, wenn eingebrochene Wirbel auf das Rückenmark oder Nervenwurzeln drücken. Zudem erhöht ein erster Wirbelbruch das Risiko für weitere Frakturen deutlich. Deshalb ist es wichtig, bereits beim ersten Anzeichen einer Osteoporose aktiv zu werden und auch bei unklaren Rückenschmerzen an die Möglichkeit eines Bruchs zu denken.

Diagnose

Die Diagnose beginnt mit einer sorgfältigen Befragung und einer körperlichen Untersuchung. Bei Verdacht auf einen Wirbelbruch wird in der Regel eine Röntgenaufnahme der Wirbelsäule durchgeführt. Sie zeigt, ob ein oder mehrere Wirbel eingestürzt sind. In unklaren Fällen oder zur genaueren Beurteilung kommt zusätzlich eine Magnetresonanztomographie (MRI) oder eine Computertomographie (CT) zum Einsatz. Zur Abklärung der zugrunde liegenden Osteoporose erfolgt ausserdem eine Knochendichtemessung (DXA-Messung), ergänzt durch Blutuntersuchungen zur Analyse des Knochenstoffwechsels.

Behandlung

Osteoporose

Bei einer Osteoporose kommt es zu einem Abbau der Knochensubstanz, wodurch die Knochendichte und -festigkeit abnimmt. Die Wirbelkörper der Wirbelsäule verlieren dabei an Stabilität und können leicht brechen – oft schon bei alltäglichen Belastungen, ohne dass ein Unfall oder Sturz vorausgegangen ist.

Typisch ist, dass vor allem das obere oder untere Ende eines Wirbels eingedrückt wird, man spricht von einem sogenannten Sinterungsbruch. Häufig sind auch mehrere Wirbel gleichzeitig betroffen. Obwohl solche Brüche schmerzhaft sein können, heilen sie in den meisten Fällen von selbst, ohne dass eine Operation notwendig ist.

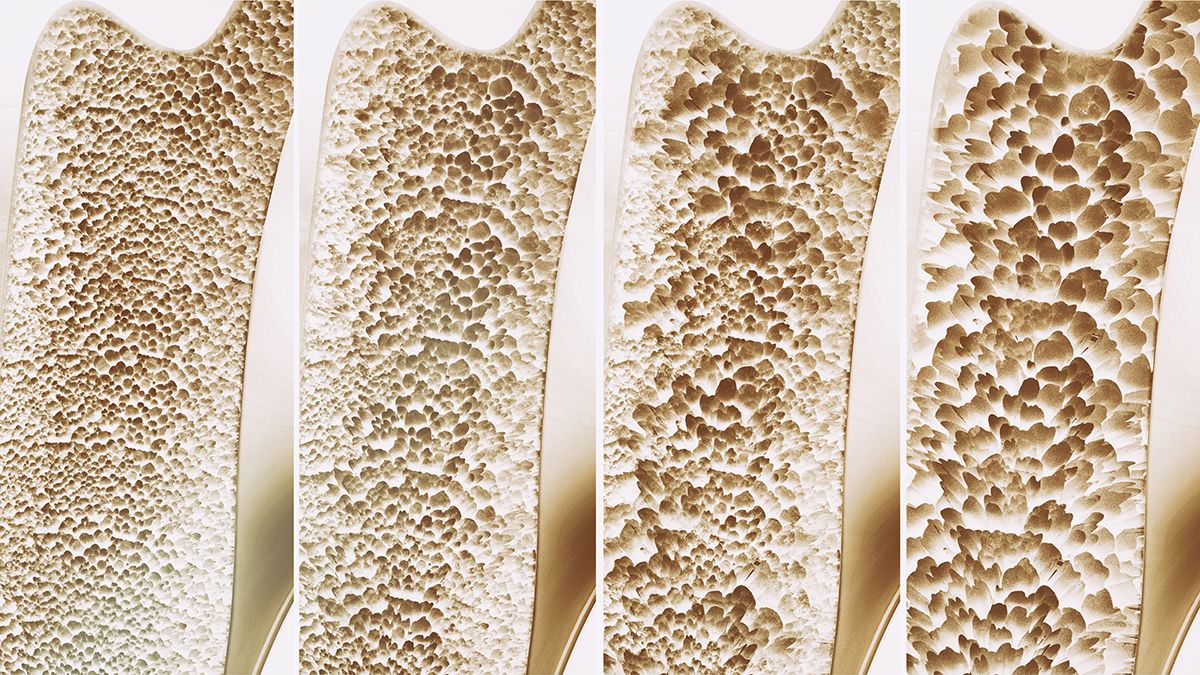

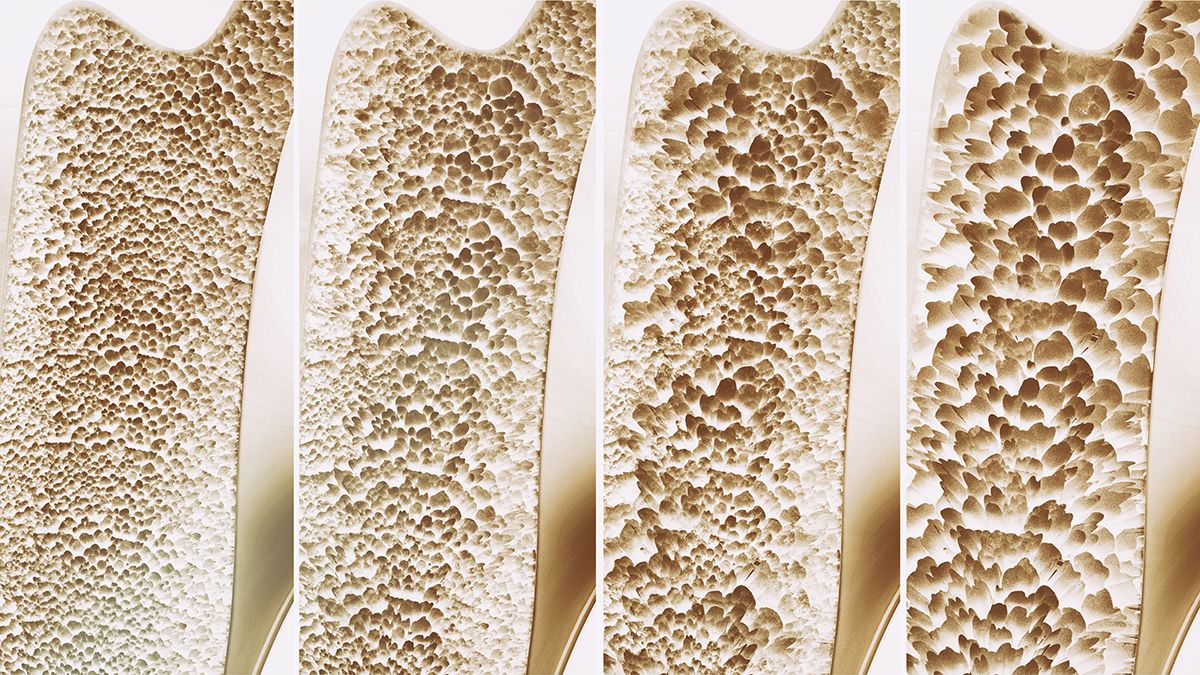

4 Stadien der Osteoporose

Kyphoplastie

Wenn die Rückenschmerzen nach einem Wirbelbruch so stark sind, dass Betroffene kaum noch aufstehen oder sich bewegen können, kommen spezielle Behandlungsverfahren der Neurochirurgie oder der interventionellen Radiologie zum Einsatz. In solchen Fällen kann eine sogenannte Kyphoplastie, Vertebroplastie oder Stentoplastie durchgeführt werden.

Diese minimalinvasiven Verfahren nutzen unterschiedliche Techniken, verfolgen jedoch dasselbe Ziel: Über eine feine Kanüle wird ein spezieller Knochenzement in den gebrochenen Wirbel eingebracht. Dort härtet er aus und stabilisiert den Wirbel von innen.

Durch diese gezielte Stabilisierung lassen sich die Schmerzen oft rasch lindern. Gleichzeitig wird die Wirbelsäule wieder belastbarer, sodass die Patientinnen und Patienten sich schneller erholen und früher wieder mobil werden können.

Kyphoplastie

Spondylodese / Versteifungsoperation

Bei der Spondylodese verbindet man zwei oder mehr Wirbel miteinander. Man entfernt die zwischen den Wirbeln liegende Bandscheibe und ersetzt sie durch einen Platzhalter aus Metall oder Kunststoff (sog. «Cage»). Ferner dreht man von hinten Schrauben in die Wirbel, die über Stäbe miteinander verbunden werden. Dadurch kann die Stabilität der Wirbelsäule verbessert werden, wenn sie z. B. durch Brüche, Wirbelgleiten, Abnützungserscheinungen, Infektionen u.a. beeinträchtigt ist.

Nach der Operation wächst Knochen über den verschraubten Wirbelsäulenabschnitt und erhöht zusätzlich die Festigkeit. Die Implantate bleiben dauerhaft im Körper. Die allgemeine Beweglichkeit wird nicht in relevantem Masse eingeschränkt, weil die Wirbelsäule nur so kurz wie unbedingt nötig versteift wird und genügend bewegliche Abschnitte bleiben.

Meistens können sich Betroffene nach dieser Operation sogar besser bewegen, weil die Rückenschmerzen gelindert sind.

Vorbeugen, Prävention

Die beste Prävention gegen osteoporotische Wirbelbrüche ist die frühzeitige Erkennung und Behandlung der Osteoporose. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Kalzium und Vitamin D, regelmässige körperliche Aktivität und der Verzicht auf Nikotin und übermässigen Alkoholkonsum tragen zur Knochengesundheit bei. Besonders wichtig ist Krafttraining zur Stärkung der Muskulatur, denn starke Muskeln schützen vor Stürzen. Bei erhöhtem Risiko sollte die Knochendichte regelmässig kontrolliert und gegebenenfalls eine medikamentöse Therapie begonnen werden.

Nachsorge

Die Nachsorge richtet sich nach der Art der Behandlung. Nach einem konservativ behandelten Bruch steht die Mobilisierung im Vordergrund, oft unterstützt durch Physiotherapie. Auch nach operativen Eingriffen ist eine gezielte Rehabilitation entscheidend, um die Rückkehr in den Alltag zu erleichtern. Wichtig ist die konsequente Weiterführung der Osteoporosetherapie, um weitere Brüche zu verhindern. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte erstellen gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten einen individuellen Nachsorgeplan.

Prognose

Die Prognose nach einem osteoporotischen Wirbelbruch hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem vom Alter, dem allgemeinen Gesundheitszustand und der Anzahl der betroffenen Wirbel. Bei frühzeitiger Behandlung und gezielter Osteoporosetherapie können viele Patientinnen und Patienten ihre Mobilität und Lebensqualität weitgehend erhalten. Wiederholte Brüche und chronische Schmerzen können jedoch die Selbständigkeit einschränken. Umso wichtiger ist eine umfassende Betreuung, die über die reine Schmerztherapie hinausgeht und die gesamte Lebenssituation berücksichtigt.

Mehr Informationen zum Spitalaufenthalt im KSW

Steht bei Ihnen eine Behandlung an? Oder möchten Sie einen Ihnen nahestehenden Menschen besuchen? Wir setzen alles daran, dass Sie sich am KSW wohlfühlen.