Ursache

Man kann sich das Lymphsystem vorstellen wie ein Kanalsystem, in dem Wasser fliesst. Im Normalfall gibt es viele Wege, die das Wasser benutzen kann. Werden einige Kanäle gesperrt, verteilt sich das Wasser auf die anderen. Diese führen nun zwar mehr Wasser, aber es kommt noch nicht zu einer Überschwemmung. Erst wenn zu viele Kanäle oder die wichtigsten Hauptkanäle gesperrt sind, kann das Wasser nicht mehr abfliessen. Es gibt einen Rückstau und eine Überschwemmung.

Dies passiert auch beim Lymphsystem. Wenn der Fluss in Lymphgefässen unterbrochen wird, weil Lymphknoten entfernt wurden oder weil die Fähigkeit des Systems zum Flüssigkeitstransport von der Anlage her nicht genügt, nutzt das System zuerst Lymphgefässe in der Umgebung stärker. Ausserdem fangen die intakten Lymphgefässe an, mehr zu arbeiten: Sie pumpen schneller und kräftiger. Dadurch kann das Lymphsystem seine Kapazität insgesamt bis auf das Zwanzigfache erhöhen. Dies geschieht automatisch. Wenn aber wegen des Ausfalls zu vieler Lymphgefässe auch diese höhere Kapazität nicht reicht, kommt es zu einem Rückstau, und die Flüssigkeit sammelt sich direkt unter der Haut. Eine solche Ansammlung wird Lymphödem genannt.

Die Anlage des Lymphsystems variiert von Mensch zu Mensch. Auch innerhalb des Systems kann es Unterschiede geben, indem beispielsweise in der rechten und der linken Körperhälfte nicht gleich viele Lymphgefässe vorhanden sind. Deshalb können Ödeme sich unterschiedlich darstellen, auch wenn ihnen die gleiche Schädigung durch eine Operation oder Bestrahlung zugrunde liegt.

Anhand der Ursache werden Lymphödeme in zwei Gruppen unterteilt: das primäre und das sekundäre Lymphödem.

Primäres Lymphödem

Das primäre – oder angeborene – Lymphödem ist darauf zurückzuführen, dass das Lymphsystem nicht optimal ausgebildet ist. Dies kann in mehreren Körperteilen oder auch nur in einem der Fall sein.

Meist kann auch in einem nicht optimal ausgebildeten Lymphsystem über lange Zeit genügend Lymphflüssigkeit abtransportiert werden, so dass es erst nach mehreren Jahren zu einem Lymphödem kommt. Es kann auch sein, dass durch einen Unfall ein Wundheilungsödem entsteht, das sich nicht mehr vollständig zurückbildet. Weil auch in diesem Fall davon ausgegangen werden muss, dass das Lymphsystem von Anfang an nicht voll funktionsfähig war, gilt auch diese Art von Ödem als primäres Lymphödem.

Ein primäres Lymphödem kann sich schon bei der Geburt zeigen. Das kommt allerdings nur selten vor. Häufig bildet es sich erst aufgrund eines Auslösers. Dieser lässt sich oft nur durch eingehende Untersuchungen erkennen. Ein primäres Lymphödem kann sich aber auch ohne Auslöser entwickeln, seine Entstehung hängt auch nicht vom Alter ab. Betroffen sind meist die Beine, manchmal auch eine ganze Körperseite.

Sekundäres Lymphödem

Wenn bei einer Tumoroperation Lymphknoten entfernt wurden und / oder eine Bestrahlung notwendig war, entsteht am Lymphsystem eine lokale Schädigung, die irreparabel ist. Lymphknoten können nicht nachwachsen. Das Lymphsystem kann deshalb nicht mehr alle Lymphe aus dem Gewebe abtransportieren.

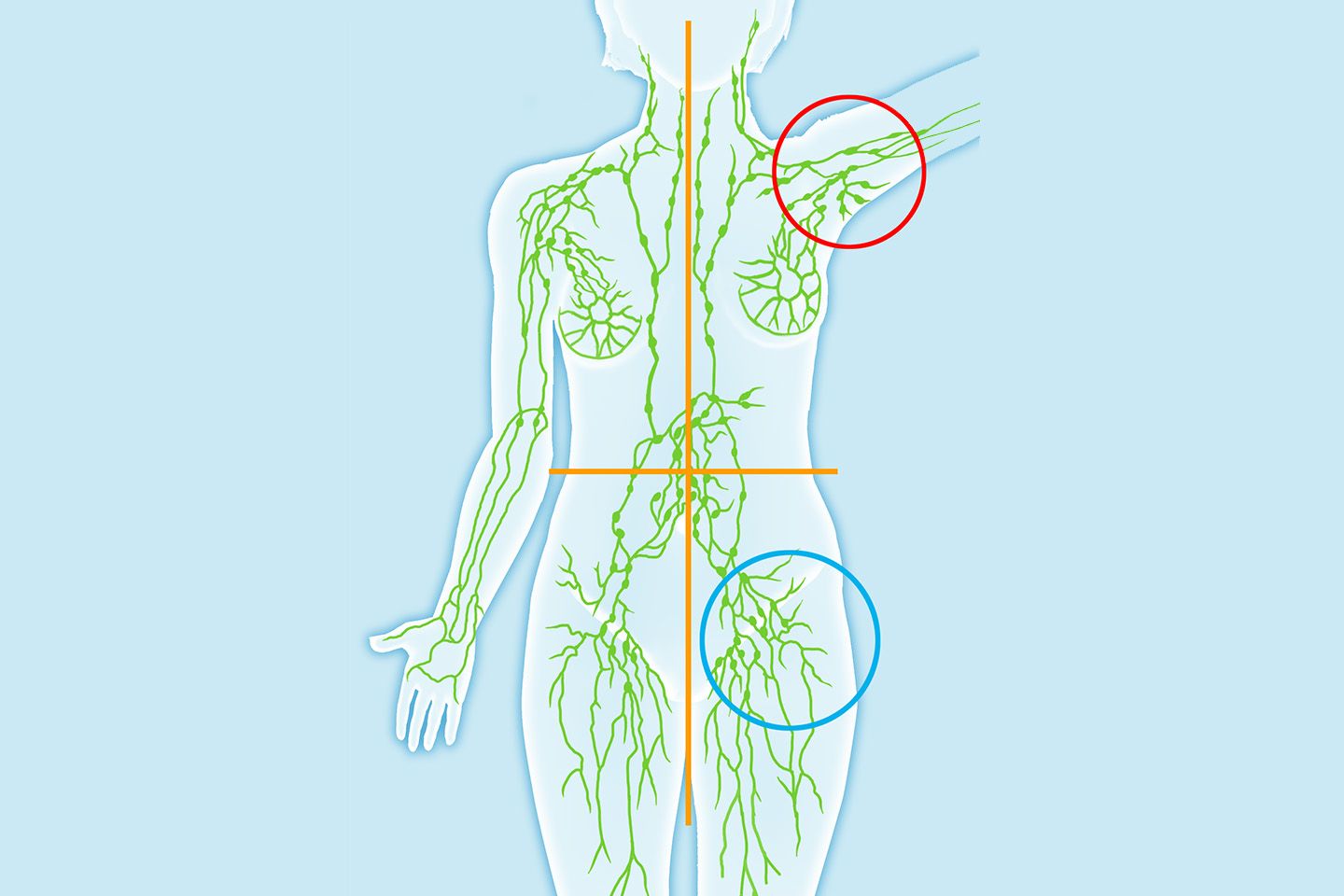

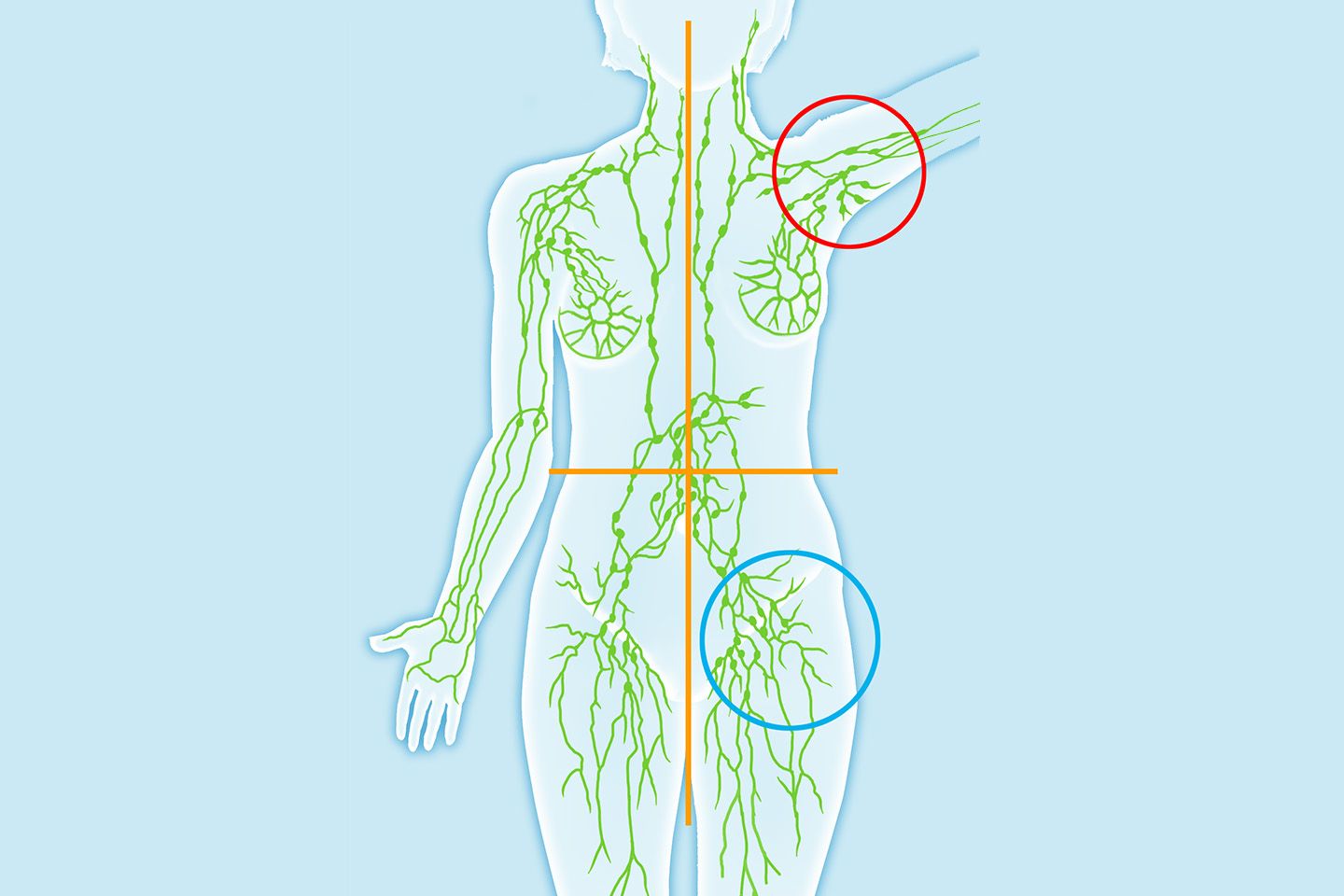

Das Lymphsystem ist so angelegt, dass die Lymphe aus einem Arm oder einem Bein zur zentralen Lymphknotengruppe im dazugehörigen Viertel des Rumpfes fliesst. Die Folgen einer Störung des Lymphsystems zeigen sich ausschliesslich in diesem Viertel des Körpers. Wird also beispielsweise ein Tumor aus der linken Brust entfernt, kann sich nur am linken Arm und/oder am linken Rumpfteil ein Lymphödem entwickeln, nicht aber am rechten Arm oder an einem Bein. Umgekehrt kann die Schädigung des Lymphsystems durch die Behandlung eines Unterleibstumors niemals zu einem Lymphödem an einem Arm führen.

Die Anlage des Lymphsystems im Körper – vier Quadranten

Wenn jemand sehr viele Lymphgefässe hat, kann es sein, dass es auch nach einer Tumoroperation mit Lymphknotenentfernung und Bestrahlung nie zu einem Lymphödem kommt. In mehreren Studien bei Frauen nach Brustkrebs stellte sich heraus, dass nur jede fünfte dieser Frauen im Laufe der Zeit ein Armlymphödem entwickelte.

Ein sekundäres Lymphödem kann sich schon kurz nach der Krebsbehandlung bilden oder auch erst Jahre später. Das hängt davon ab, wie lange die Kompensationsmechanismen funktionieren. Wenn es zu einem Lymphödem kommt, bedeutet das nicht, dass irgendjemand etwas falsch gemacht hat. Es ist eine Folge der Krebstherapie und kann, muss aber nicht auftreten.

Links: Armlymphödem nach einer Brusttumorbehandlung. Rechts: Beinlymphödem nach einer Unterleibstumorbehandlung.

Stadien eines Lymphödems

Beim Lymphödem werden mehrere Stadien unterschieden. Sie beschreiben den Schweregrad der Erkrankung.

Stadium 0

Die Bezeichnung dieses allerersten Stadiums ist etwas verwirrend, denn es ist noch kein Ödem sicht- oder tastbar. Aber latent besteht das Risiko, dass sich ein Lymphödem entwickelt, denn die Voraussetzungen dafür (eine Schädigung durch eine Tumoroperation / -bestrahlung) sind prinzipiell gegeben. Niemand kann voraussagen, wie lange das Latenzstadium anhalten wird. Es kann das ganze Leben lang dauern oder auch nur kurze Zeit. In diesem Stadium ist noch keine Behandlung notwendig, jedoch sind Vorsichtsmassnahmen angebracht.

Stadium 1

In diesem Stadium gibt es ein sicht- und tastbares Lymphödem, das sich im Laufe des Tages aufbaut und über Nacht wieder zurückbildet. Erkennen lässt es sich meist vor allem daran, dass Kleidung oder Schmuck abends enger sitzen oder Abdrücke hinterlassen. Stellt man so etwas fest, ist es ratsam, eine Ärztin oder einen Arzt zu konsultieren, welcher dann die Überweisung in die Physiotherapie veranlasst. In dieser Phase reichen meist wenige Massnahmen, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen.

Stadium 2

Im Stadium 2 verschwindet das Lymphödem nicht mehr über Nacht, sondern ist permanent sicht- und tastbar. Es muss allerdings nicht sehr ausgeprägt sein. In diesem Stadium ist eine Behandlung in der lymphologischen Physiotherapie notwendig.

Stadium 3

In diesem letzten Stadium ist nicht nur eine Schwellung sichtbar, sondern es kommt auch zu Komplikationen wie Veränderungen der Haut (Farbe und Aussehen), gelegentlichen Entzündungen und starken Einschränkungen im Alltag. Die Behandlung ist aufwendig. Doch können in dieser Therapie auch grössere, mit Komplikationen verbundene Lymphödeme reduziert werden. Dadurch verbessert sich auch der Allgemeinzustand.

Was können Sie tun, um Ihren Zustand so lange wie möglich beizubehalten?

Bewegen Sie sich und achten Sie darauf, dass Ihr Körpergewicht nicht zu stark schwankt. Mehr Informationen zum Thema und Tipps zu sportlichen Aktivitäten und Freizeit finden Sie in der Broschüre «Lymphödem nach Krebs» der Krebsliga.

Diagnose

Untersuchung des Blutgefässsystems (Angiologie)

Zur umfassenden Beurteilung eines Lymphödems kann eine Untersuchung in der Angiologie hilfreich sein. Dabei wird das Blutgefässsystem überprüft.

Ultraschall

Um zu klären, ob das Venensystem an der Problematik beteiligt ist, werden die Beinvenen mit Hilfe eines Ultraschallgeräts ausführlich untersucht.

Oszillographie

Die Messung des Blutdrucks in den Beinen gibt Auskunft über die arterielle Durchblutung.

Volumetrie

Bei einer volumetrischen Untersuchung in der Angiologie wird mit Hilfe eines Messgeräts das Volumen der Beine bestimmt.

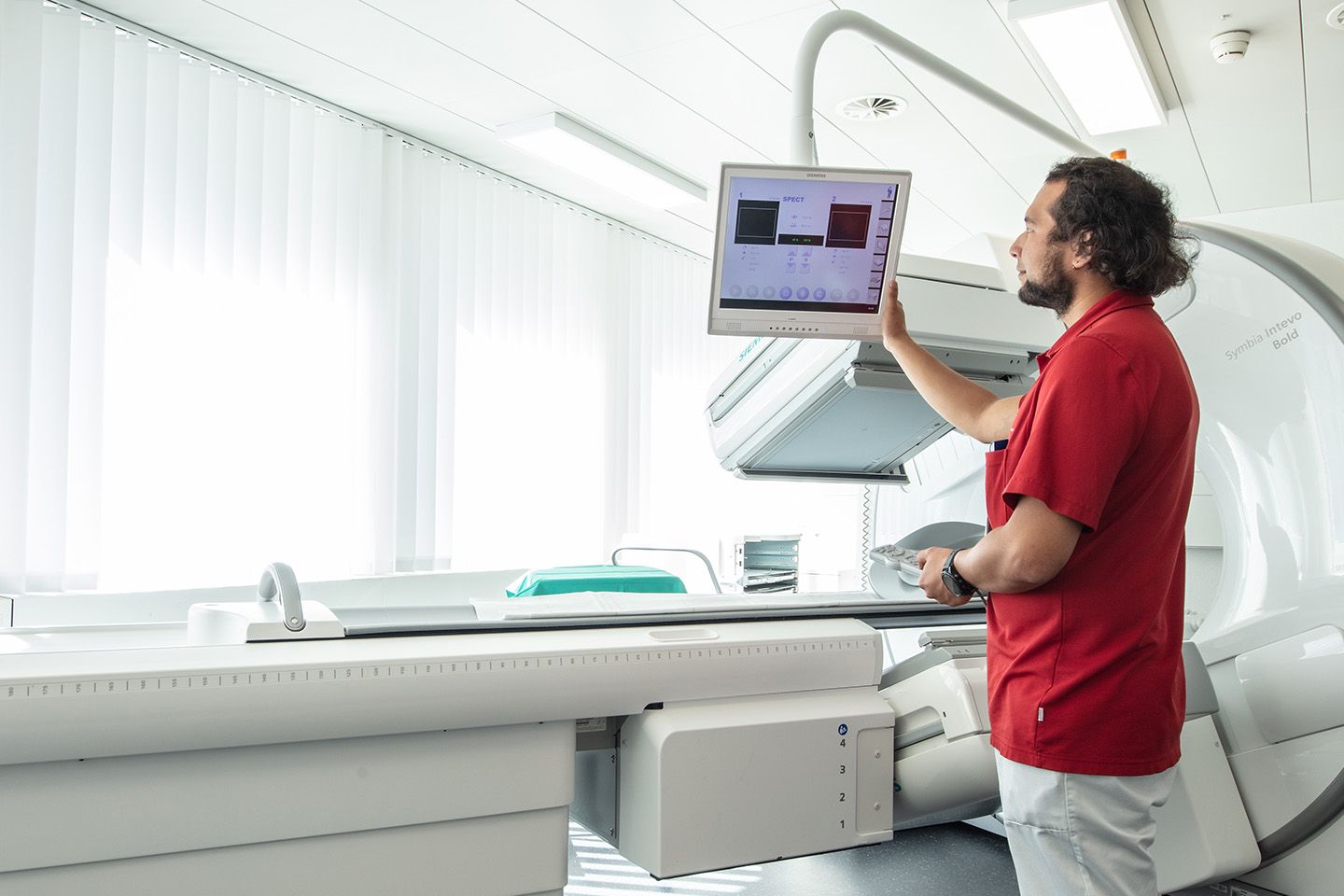

Lymphszintigraphie (Nuklearmedizin)

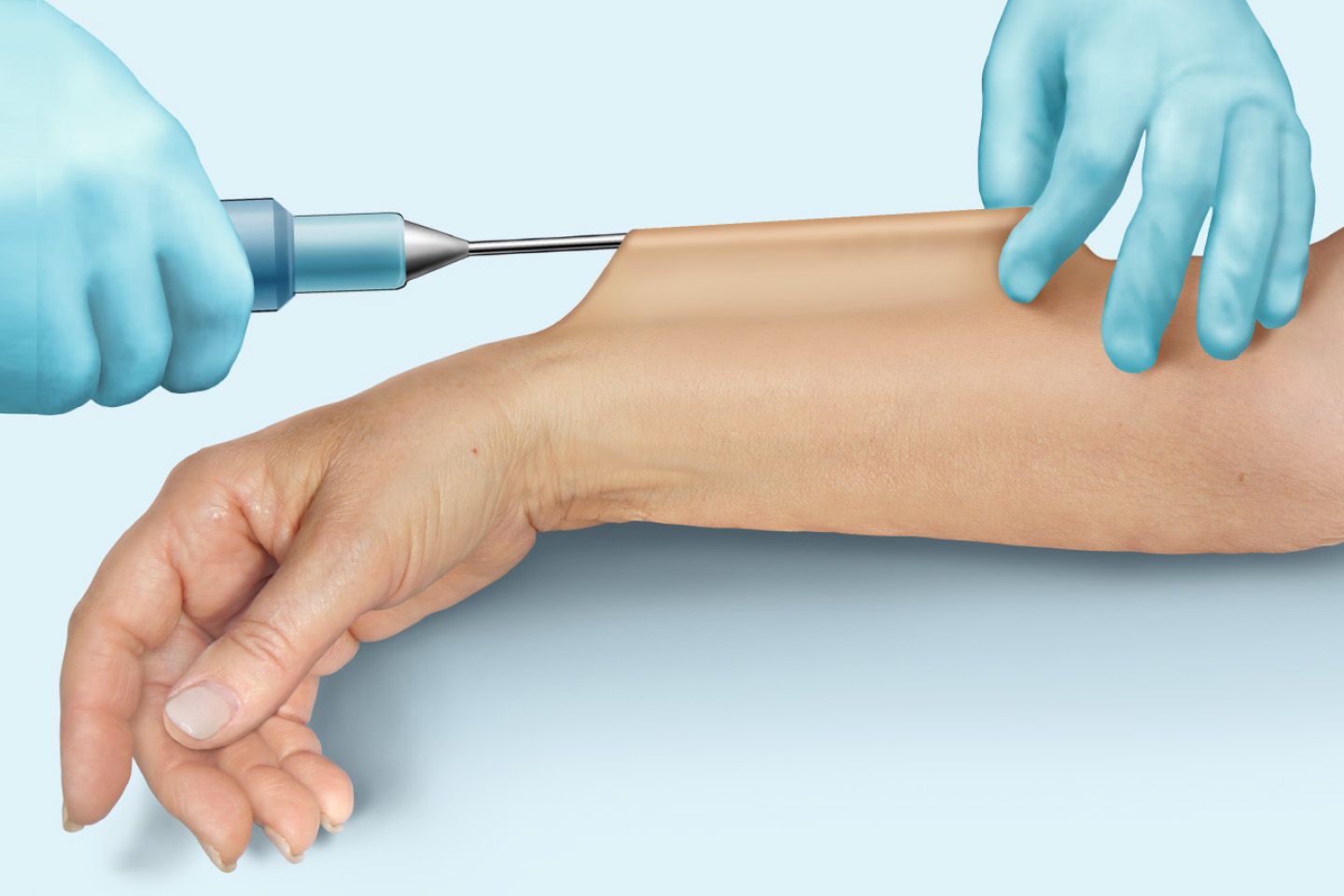

Bei der Lymphszintigraphie handelt es sich um ein bildgebendes diagnostisches Verfahren. Dabei wird eine schwach radioaktive Substanz unter die Haut und/oder in die Muskulatur am Fuss oder in die Haut an der Hand gespritzt, je nachdem, wo sich das Ödem befindet. Weil diese Substanz (Marker genannt) innert weniger Minuten ausschliesslich vom Lymphsystem abtransportiert wird, lässt sich ihr Abfluss im Lymphsystem darstellen. Der Marker wird an beiden Seiten gleichzeitig gespritzt, so dass die vom Ödem betroffene Seite mit der gesunden verglichen werden kann. Bei Ödemen am Arm werden die Aufnahmen ca. 1 Stunde nach der Applikation gemacht, bei Ödemen am Bein 20 Minuten und dann wieder 2 Stunden nach der

Applikation. Zwischen Applikation und Aufnahme muss die zu untersuchende Person zur Anregung des Lymphflusses für 20–30 Minuten entspannt Treppen steigen gehen.

Auf den bei der Untersuchung aufgenommenen Bildern werden sowohl das oberflächliche und das tiefe Lymphsystem wie auch die Lymphknoten dargestellt. Anhand der Aufnahmen lässt sich beurteilen, wie gut das Lymphsystem arbeitet. Liegt eine Lymphabflussstörung vor, kann zudem in vielen Fällen auf ihre Ursache geschlossen werden. Die gesamte Untersuchung dauert für die Arme ca. 1,5 und für die Beine ca. 3 Stunden.

Die Strahlung, der man bei einer Lymphszintigraphie ausgesetzt wird, ist sehr gering. Sie beträgt weniger als ein Siebtel der in der Schweiz natürlicherweise auftretenden jährlichen Strahlung.

Dynamische Lymphgefässuntersuchung mit ICG (Plastische Chirurgie und Physiotherapie)

In der gemeinsamen Sprechstunde der Plastischen Chirurgie und der Physiotherapie kann die Funktion des oberflächlichen Lymphsystems untersucht werden. Dazu wird eine Lösung mit stark verdünntem Indocyaningrün (ICG) unter die Haut zwischen den Fingern oder den Zehen gespritzt. Dieser Farbstoff wird ausschliesslich über das Lymphsystem abtransportiert. Mit Hilfe einer Infrarotkamera kann dieser Vorgang dargestellt werden. Unmittelbar nach der Injektion lässt sich auf einem Monitor verfolgen, wie die Lymphflüssigkeit transportiert wird.

In der Regel werden beide Seiten untersucht. Dabei zeigt sich, ob es auf der Seite mit dem Ödem noch funktionierende Lymphgefässe gibt und wo die Problemzonen liegen.

Behandlung

Physiotherapeutisches Angebot

Die Behandlung eines Lymphödems beginnt in der Regel in der Physiotherapie. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein primäres oder ein sekundäres Lymphödem handelt.

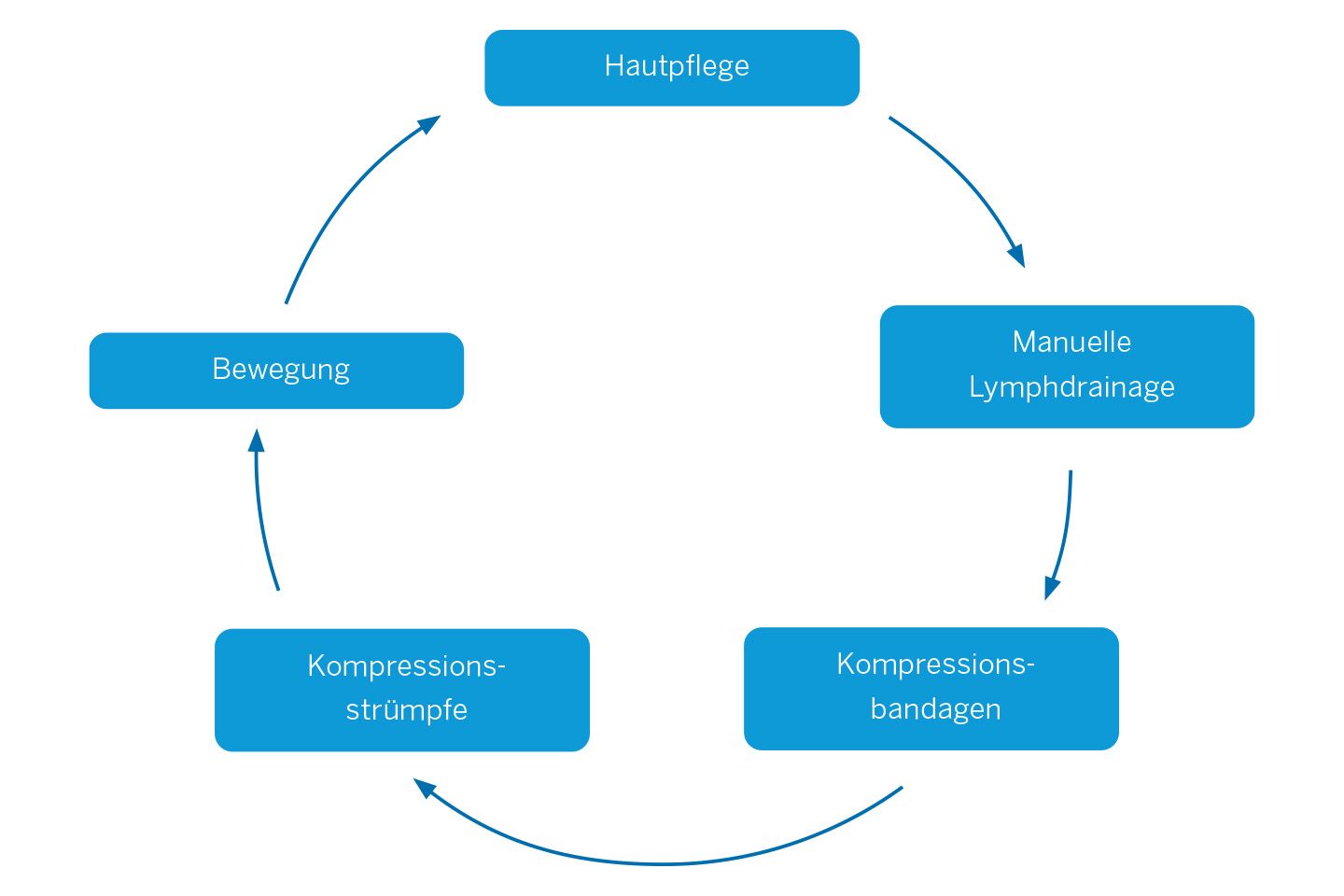

Lymphologische Physiotherapie

Dank der Erfahrung des Teams am KSW können wir auch umfangreiche Ödeme behandeln. Die Therapie findet in der Regel ambulant statt. Das Behandlungskonzept der Physiotherapie am KSW stützt sich auf die Empfehlungen der International Society of Lymphology und folgt weitgehend dem Konzept vom Michael Földi.

Auch wenn es in erster Linie um die Reduktion eines Ödems geht, wird oft nicht allein dieses Symptom therapiert. Bewegungseinschränkungen, Schmerzen oder Kraftverlust können ebenso Thema sein. Das Ziel liegt letztendlich darin, dass es Ihnen gesamthaft besser geht.

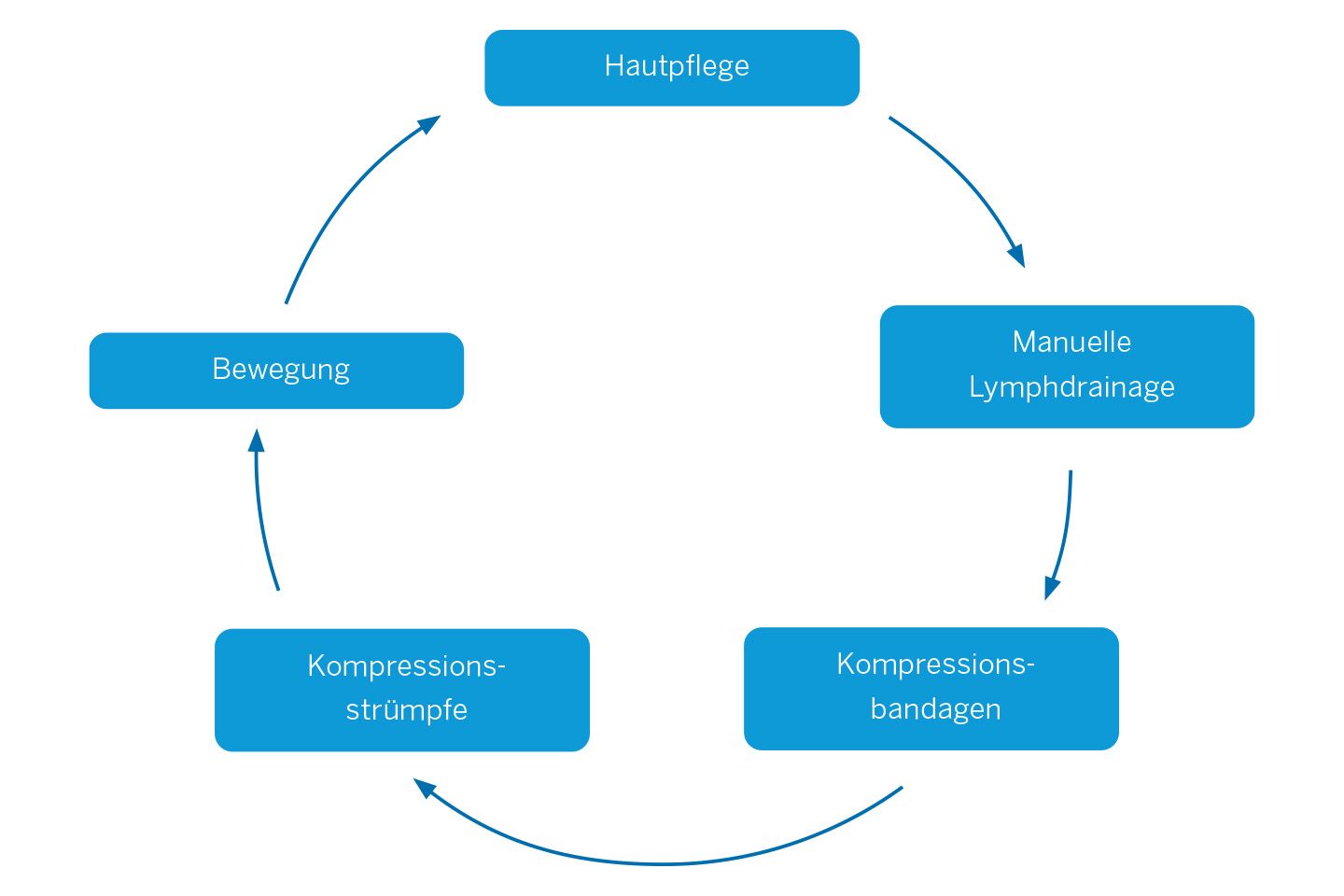

Intensiv- und Erhaltungsphase

Bei der Behandlung eines Lymphödems wechseln sich zwei Phasen ab: die Intensiv- und die Erhaltungsphase. In der Intensivphase stehen regelmässige ambulante Behandlungen in der Physiotherapie auf dem Programm. In der Erhaltungsphase sind die Patient:innen hingegen selbst dafür zuständig, dass die durch die Behandlungen erzielten Verbesserungen möglichst erhalten bleiben. Die effizienteste Art, ein Ödem zu reduzieren und die Reduktion zu erhalten, ist Kompression. Diese wird je nach Phase durch spezielle Bandagen oder Kompressionswäsche erreicht.

Bevor die erste Intensivphase einsetzt, gibt es eine sogenannte Info-Sitzung. Dabei wird das Lymphödem von spezialisierten Therapeut:innen ausgemessen, das Volumen berechnet und das Ödem beurteilt. Wir besprechen mit Ihnen, welche Massnahmen in welcher Intensität notwendig sind, und planen gemeinsam die Intensivphase.

Intensivphase

In dieser Phase kommen die Patient:innen täglich oder jeden zweiten Tag zur Behandlung. Der Rhythmus hängt davon ab, welches Material für die Kompressionsbandage gewählt wurde. Diese muss während der gesamten Intensivphase ohne Unterbruch getragen werden. In der Physiotherapie wird sie abgenommen und das Bein oder der Arm wird gewaschen. Danach wird das Gewebe durch manuelle Lymphdrainage weicher gemacht, damit der Lymphabfluss sich verbessern kann. Schliesslich wird eine neue Bandage angelegt.

Gegen Ende der Intensivphase wird – in der Regel ebenfalls am KSW – die Kompressionswäsche angemessen, die massgefertigt wird. Sie ist notwendig, damit das Lymphödem in der Erhaltungsphase unter Kontrolle gehalten werden kann. Zuletzt wird zusammen mit den Patient:innen festgelegt, wann die nächste Intensivphase beginnt.

Erhaltungsphase

Während der Erhaltungsphase gibt es in der Regel keine Behandlungen in der Physiotherapie. Damit die Abnahme des Lymphödems, die in der Intensivphase erreicht wurde, erhalten bleibt, muss die Kompressionswäsche getragen werden. Normalerweise tragen Sie nachts etwas leichtere Kompressionswäsche als tagsüber.

Hilfreich ist in dieser Zeit regelmässige Bewegung. Zusammen mit der Kompressionswäsche sorgt sie für eine Verbesserung des Lymphabflusses. Besonders wirksam sind Schwimmen oder Aquagymnastik, die ohne Kompressionswäsche ausgeübt werden können. Vielleicht nehmen Sie eine Sportart von früher wieder auf oder finden eine neue Form, sich zu bewegen.

Wie lange die Erhaltungsphase jeweils dauert, hängt vom Ausmass des Lymphödems ab und davon, wie stark es die Patientinnen und Patienten im Alltag beeinträchtigt.

Kompression

Bei der Therapie eines Lymphödems ist der Einsatz von Kompressionsbandagen zwingend. Ohne sie hält der Effekt der manuellen Lymphdrainage nicht lange vor. Sie bewirkt, dass sich die Lymphflüssigkeit lokal in Bewegung setzt und in ein Gebiet fliesst, in dem sie von den Lymphgefässen abtransportiert werden kann. Dadurch nimmt ihre Menge im Gewebe ab. Man kann sich das Ganze vorstellen, wie wenn ein Schwamm ausgedrückt wird. Sobald die manuelle Lymphdrainage beendet wird, lässt ihr Effekt nach. Deswegen muss dafür gesorgt werden, dass der Druck auf das Gewebe von aussen aufrechterhalten bleibt.

Wenn das Lymphödem reduziert werden soll, reicht ein Kompressionsstrumpf während der Intensivphase nicht aus, denn er hat ein fixes Mass. Das Ödem würde nach der manuellen Lymphdrainage wieder volllaufen, bis der Strumpf ausgefüllt ist. Weil der Arm oder das Bein durch die Behandlung dünner wird, lässt sich eine Reduktion des Ödems nur durch Kompressionsverbände erzielen, die sich exakt anpassen lassen.

Funktionelle Behandlung

Wenn Patient:innen mit einem Lymphödem zusätzliche Symptome haben, beispielsweise ein Gelenk nicht frei bewegen können, unter Schmerzen leiden oder einen Kraftverlust erlitten haben, werden in der Physiotherapie auch diese Beschwerden behandelt. Weil das in der Intensivphase oft zu viel wäre, wird das eher im Anschluss an die Therapie gemacht.

Behandlungsresultat

Was kann von der Behandlung erwartet werden? Das Volumen des Ödems lässt sich meist um 20 % bis 50 % reduzieren. Wenn das Ödem anfänglich sehr kompakt ist, wird es in der ersten Intensivphase vielleicht nur weicher, aber nicht viel kleiner. Die Reduktion ist dann das Ziel in der nächsten Intensivphase. Das Langzeitresultat hängt davon ab, wie konsequent die Kompressionsstrümpfe getragen werden.

Erysipelprophylaxe (Vorbeugung einer Wundrose)

Beim Lymphödem kann eine gefürchtete Komplikation auftreten: das Erysipel, zu Deutsch Wundrose. Wenn es am betroffenen Arm oder Bein eine offene Stelle gibt, besteht immer die Gefahr, dass es zu einer bakteriellen Entzündung kommt. Eine solche Infektion kann sich durch folgende Symptome äussern:

- Schmerzen

- Unwohlsein, Schüttelfrost, Fieber

- Rötung

- Überwärmung

Mit einem Erysipel muss man sich umgehend in ärztliche Behandlung begeben. Wenn die zuständigen Ärzt:innen am KSW nicht erreichbar sind, kann auch die Hausärztin resp. der Hausarzt ein Antibiotikum verschreiben. Weil es praktisch unmöglich ist, sich im normalen Alltag keine Bagatellverletzungen wie Schürfungen oder kleine Schnittwunden zuzuziehen, sollten Patient:innen mit einem Lymphödem stets Desinfektionsmittel zur Hand haben. Damit kann die verletzte Stelle gesäubert werden, bevor ein Pflaster angebracht wird.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten und Informationen

Intermittierende pneumatische Kompression (IPK)

Während der Erhaltungsphase können Lymphödem-Patient:innen mit Hilfe eines IPK-Geräts zusätzlich selbst eine Therapie durchführen. Bei dieser apparativen Anwendung wird mit einer luftgefüllten Manschette Druck auf die zu behandelnde Körperregion ausgeübt. Eine Pumpe sorgt dafür, dass der Druck in regelmässigen Intervallen zu- und wieder abnimmt, wobei die Druckstärke und die zeitlichen Intervalle nach Bedarf reguliert werden können. Die beste Wirkung erzielen dabei Systeme mit vielen Kammern. Es besteht die Möglichkeit, ein Gerät zu mieten.

Medikamentöse Behandlung

Zwar gibt es zurzeit noch keine Medikamente zur Behandlung von Lymphödemen, aber es wird intensiv geforscht, und einige Studien stimmen durchaus zuversichtlich.

Gewichtsmanagement

Für die Behandlung eines Lymphödems ist es äusserst hilfreich, wenn die Patient:innen kein Übergewicht haben oder es reduzieren.

Blutdruckmessungen, Injektionen, Flugreisen

In vielen Publikationen findet man den Hinweis, dass Blutdruckmessungen, Injektionen und der Verzicht auf Kompressionswäsche bei Flugreisen riskant seien. Doch selbst grossangelegte Studien erbrachten keinen Beweis dafür, dass durch solche Situationen (oder: in solchen Situationen) ein Lymphödem ausgelöst oder ein bestehendes verschlimmert werden könnte.

Operation

Chirurgische Massnahmen werden frühestens nach einem Jahr konservativer Behandlung in der Physiotherapie ergriffen. Patient:innen mit einem sekundären Lymphödem müssen zudem mindestens ein Jahr lang tumorfrei sein. Unter diesen Voraussetzungen kann in der ICG-Sprechstunde abgeklärt werden, ob ein chirurgisches Verfahren Erfolg verspricht und welches am ehesten in Frage kommt.

Die chirurgische Behandlung von Lymphödemen ist Aufgabe der plastischen Chirurgie. Dank der Weiterentwicklung chirurgischer Techniken stehen ihr heute drei Verfahren zur Verfügung, die sich in den letzten Jahren etabliert haben: der mikrochirurgische Lymphknotentransfer und die lymphovenöse Verbindung sowie die Fettabsaugung. Diese Eingriffe können die Lebensqualität der Patient:innen verbessern und werden am KSW angeboten.

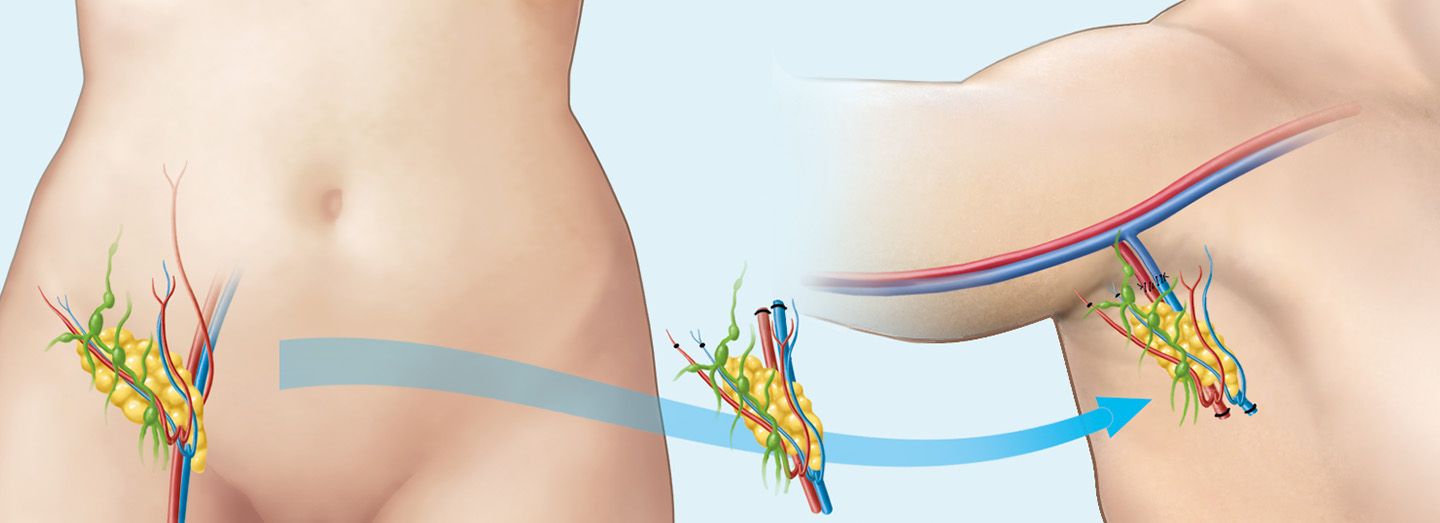

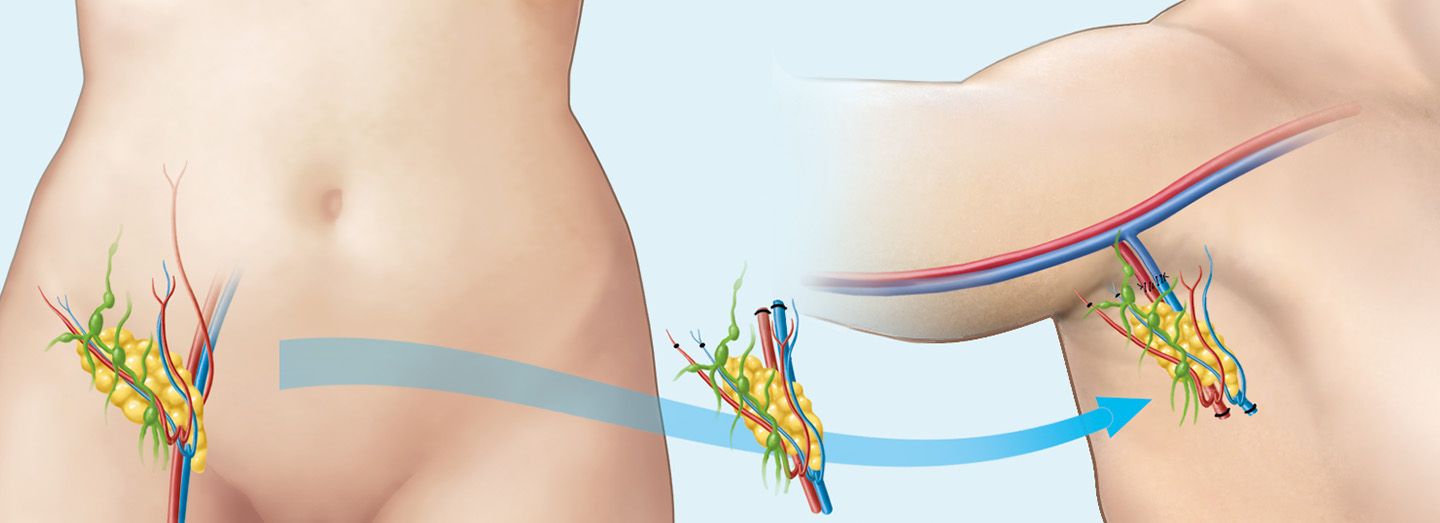

Mikrochirurgischer Lymphknotentransfer (VLNT)

Beim Lymphknotentransfer werden aus einer gesunden Körperregion, z.B. aus der Leiste oder dem Schlüsselbeinbereich, Lymphknoten mitsamt den dazugehörigen Blutgefässen und dem umgebenden Fettgewebe entnommen und zur betroffenen Gliedmasse transferiert. Dort werden die Blutgefässe mikrochirurgisch wieder ans Blutgefässsystem angeschlossen, um eine gute Durchblutung der transferierten Lymphknoten sicherzustellen.

Diese Lymphknoten können danach Flüssigkeit aus der Umgebung aufnehmen und über die Blutbahn abtransportieren. Ausserdem können sich langfristig neue Lymphbahnen bilden. Durch den Lymphknotentransfer wird nicht nur ein entstauender Effekt erzielt, sondern auch eine Verbesserung der lokalen immunologischen Situation. In der Folge treten Entzündungen (Wundrosen) nur noch selten auf.

Mit diesem Verfahren kann zwar der Umfang eines Ödems langfristig um 60–80 % reduziert und die Anzahl Infekte deutlich verringert werden, aber es dauert etwa ein Jahr, bis sich der Erfolg einstellt. Dafür kann dieser Eingriff auch bei schon länger bestehenden Lymphödemen in einem fortgeschrittenen Stadium vorgenommen werden.

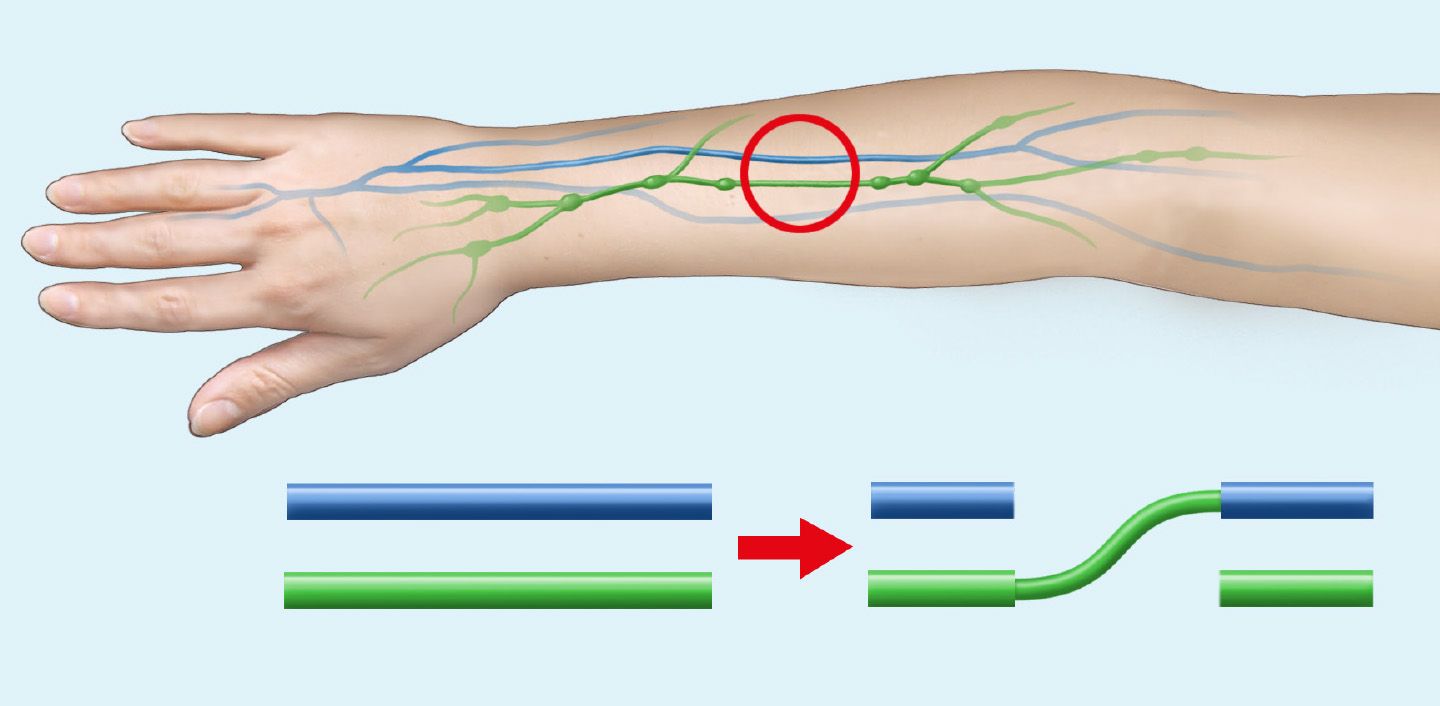

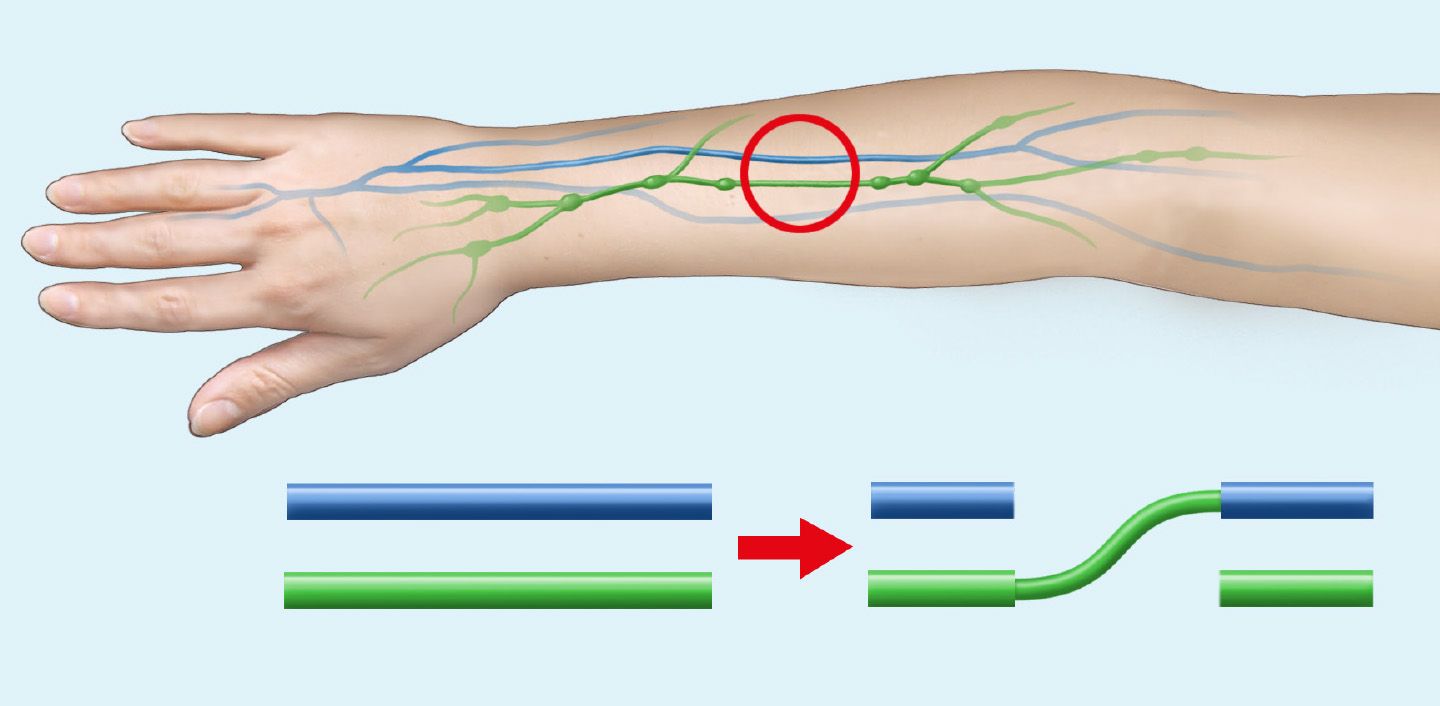

Lymphovenöse Verbindung (LVA)

Bei der lymphovenösen Verbindung wird ein unmittelbar unter der Haut liegendes Lymphgefäss, dessen Transportkapazität eingeschränkt ist, über einen kleinen Hautschnitt mit einer winzigen Vene verbunden, so dass die Lymphe über die Vene abtransportiert werden kann und die Schwellung im betroffenen Bereich sofort abnimmt. Allerdings nimmt sie im Laufe der Zeit wieder etwas zu.

Für diese sogenannte supermikrochirurgische Operationstechnik braucht es sehr viel Erfahrung in Mikrochirurgie, Geschick und Spezialinstrumente. Bei fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung ist diese Form der Operation nicht mehr möglich.

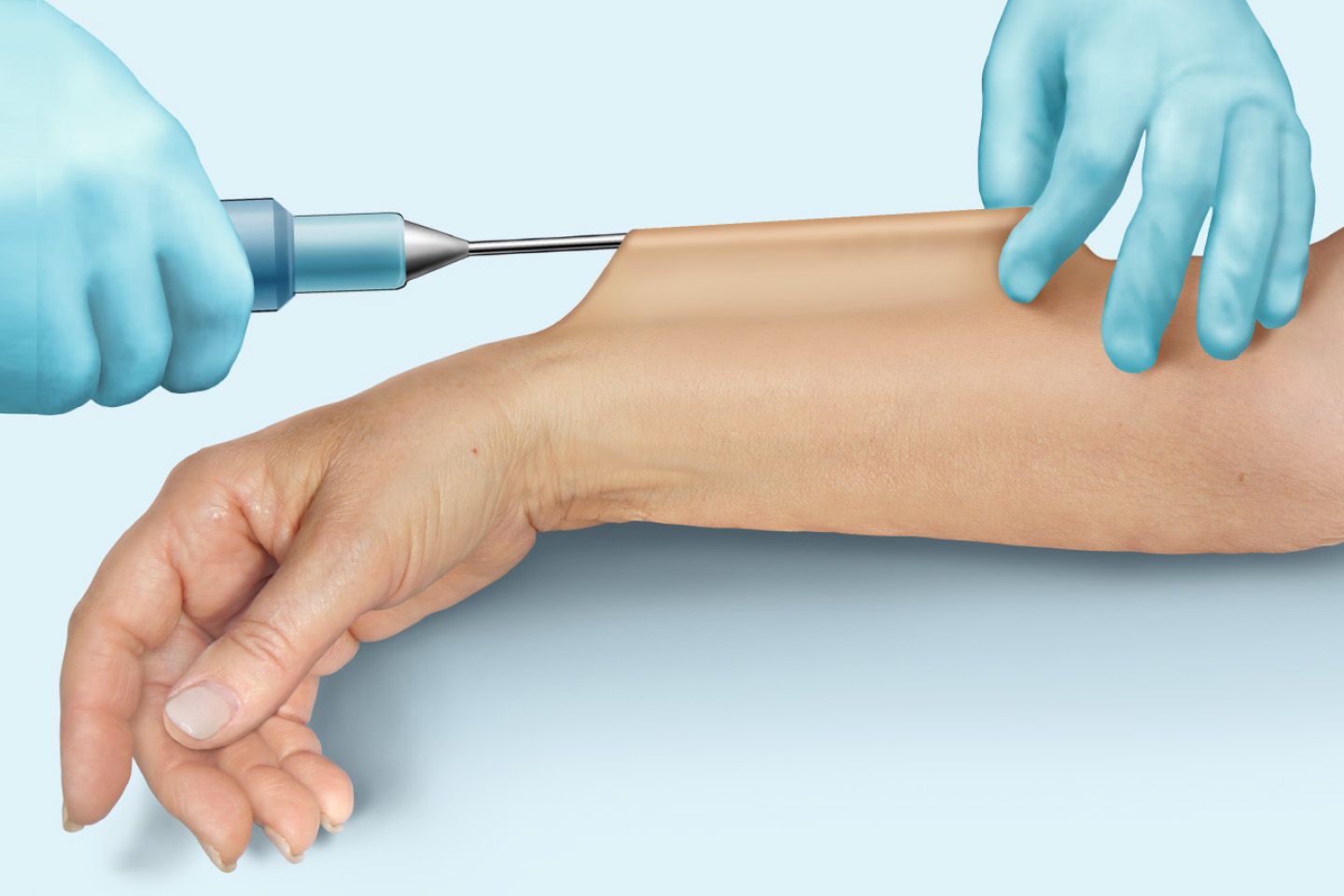

Fettabsaugung nach Brorson

Bei dieser chirurgischen Behandlung geht es nicht mehr darum, die Störung des Lymphabflusses zu verringern, sondern lediglich darum, den Umfang der betroffenen Extremität zu reduzieren. Durch das Absaugen des bereits umgewandelten Fettgewebes kann eine sofortige Volumenreduktion erreicht werden, die den Patient:innen auch bei fortgeschrittener Erkrankung unmittelbar Erleichterung verschaffen kann. Allerdings ist die Kompressionstherapie auch in diesem Fall lebenslang weiterzuführen, da das Lymphödem sonst sehr schnell erneut in Erscheinung treten kann.

Diese Form der Therapie wird zunehmend schon in früheren Stadien angewendet und mit dem vaskularisierten Lymphknotentransfer kombiniert. Beides zusammen erlaubt es manchmal sogar, im weiteren Verlauf auf das sonst notwendige Tragen der Kompressionswäsche zu verzichten.

Selbstmanagement

In der Physiotherapie werden die Patient:innen auch über die Massnahmen zur Selbstbehandlung informiert. In der Regel gehört dazu, dass tagsüber Kompressionswäsche getragen wird, oft ist das aber auch nachts notwendig. Nur wenn ein Lymphödem wenig ausgeprägt ist, reicht es manchmal, die Kompression bloss in der Nacht sicherzustellen. Während der Intensivphase zeigt sich, was diesbezüglich am besten ist.

Wenn während der Erhaltungsphase, also wenn keine Behandlungen vorgenommen werden, mit der Kompressionswäsche etwas nicht in Ordnung ist, kann man sich an den Orthopädietechniker oder die Orthopädietechnikerin wenden. Fragen bezüglich des Lymphödems beantworten die zuständigen Fachpersonen in der Physiotherapie.

Ein wichtiger Aspekt in der Erhaltungsphase ist Bewegung. Sie hat eine prophylaktische Wirkung auf das Fortschreiten des Lymphödems. Bewegen kann man sich auch im Alltag; es muss nicht immer ein Fitnesszentrum oder eine Sportart sein.

Das Lymphödem ist eine chronische Krankheit und erfordert regelmässige Aufmerksamkeit. Dem Behandlungsteam ist es aber wichtig, dass die Patientinnen und Patienten wissen, dass sie alles ausprobieren können, was sie gern machen würden. Verbote gibt es keine, es gilt die Devise «Leben mit dem Ödem, nicht für das Ödem». Manche Faktoren bergen allerdings ein gewisses Risiko. Grossen Einfluss haben Hitze, starke körperliche Belastung über längere Zeit sowie Schläge oder Stösse.

Wenn jemand gern Aktivitäten ausübt, bei denen diese Faktoren eine Rolle spielen, ist beim Ausprobieren ein vorsichtiges Vorgehen angezeigt. Im Folgenden wird erläutert, was das bedeuten kann.

Gefahren, Risiken

Für Menschen mit einem Lymphödem besonders geeignet sind Sportarten, die wenig risikobehaftet sind. Dazu gehören beispielsweise Schwimmen, Aquajogging, Aquacycling, Nordic Walking oder Wandern. Betroffene werden im Rahmen der Behandlung darüber informiert, wie das Vorgehen in ihrem Fall aussehen kann.

Hitze

Wenn jemand, der es gewohnt ist, jede Woche in die Sauna zu gehen, ein Lymphödem entwickelt, stellt sich die Frage, ob ein Saunabesuch noch möglich ist.

Vorgehen: Das Lymphödem wurde behandelt, der:die Patient:in trägt Kompressionswäsche. Für den ersten Saunabesuch wird die Bio-Variante gewählt, die etwas weniger heiss ist. Nach einem Saunagang und einer Ruhepause wird die Kompressionswäsche wieder angelegt und der Saunabesuch beendet. In den folgenden Tagen wird beobachtet, ob sich am Ödem etwas verändert. Ist dies nicht der Fall, können beim nächsten Mal zwei Saunagänge unternommen werden, beim dritten Besuch drei und so weiter. Im besten Fall sind zuletzt wieder so viele Saunagänge wie früher möglich, ohne dass etwas passiert. Aber vielleicht schwillt die vom Lymphödem betroffene Extremität nach jedem Saunabesuch an. In diesem Fall muss auf die Sauna verzichtet und nach einer anderen Aktivität gesucht werden.

Starke körperliche Belastung

Bewegung ist vorteilhaft für jeden, auch für Menschen mit einem Lymphödem. Geht sie mit einer starken körperlichen Belastung einher, kommt es auf das Ausmass und die Dauer an. Werden immer wieder Pausen eingelegt, ist mehr möglich. Aber auch hier muss man ausprobieren, denn nicht jeder Körper reagiert gleich. Stimmt das Verhältnis zwischen Be- und Entlastung, bleibt das Lymphödem stabil. Langes Abstützen, wie es beim Fahrradfahren, beim Yoga oder auch bei einer nicht-lymphologischen physiotherapeutischen Behandlung der Fall sein kann, ist für Betroffene mit einem Lymphödem am Arm nicht geeignet.

Schläge und Stösse

Das Ausüben eines Kampfsports muss wegen eines Lymphödems nicht zwingend aufgegeben werden. Auch hier muss man ausprobieren, in welchem Rahmen es noch möglich ist. Solange das Lymphödem nicht zunimmt, kann man damit weitermachen. Andernfalls ist vielleicht der Wechsel zu einer verwandten, aber weniger belastenden Sportart eine Lösung.